Ricorrono l’11 ottobre i 100 anni dalla nascita di Abdullah Ibn Buhaina, nome musulmano di Art Blakey, uno dei padri della batteria jazz moderna, portabandiera dello stile hard bop, straordinario scopritore di talenti, uno dei più importanti bandleader dell’intera storia del jazz, grande solista e al contempo formidabile gregario, vero direttore d’orchestra dietro piatti e tamburi.

Una carriera durata mezzo secolo e centinaia di album incisi, la gran parte dei quali da leader, non sono stati sufficienti al batterista e caporchestra Art Blakey per essere considerato come uno dei maestri del jazz moderno. Un riconoscimento che non gli è stato certo negato dalla comunità batteristica, al di fuori della quale però Blakey continua a essere ampiamento sottostimato e relativamente poco conosciuto.

Eppure stiamo parlando di un maestro del suo strumento, dal suono e dalle caratteristiche originali e inimitabili, nonché di un bandleader illuminato, i cui gruppi, infarciti dei migliori giovani talenti in circolazione, sono stati sempre considerati una sorta di ‘Università del jazz’.

Art Blakey – Foto di David Redfern

Un pianista mancato

Nato l’11 ottobre 1919 a Pittsburgh, in Pennsylvania (USA), Art Blakey non conobbe mai il suo vero padre e perse sua madre a soli cinque mesi; fu quindi allevato da una cugina materna, appartenente a una devota famiglia di avventisti del settimo giorno.

Stando a quanto recita la biografia riportata sul sito ufficiale del batterista, curato dai suoi eredi, Art da piccolo avrebbe “imparato il pianoforte mentre imparava la Bibbia, padroneggiando entrambi in tenera età“.

In realtà, secondo l’ottimo Vincenzo Martorella nel suo Art Blakey. Il tamburo e l’estasi (Stampa alternativa, collana Jazz People, 2003; nuova edizione 2017), da ragazzino il nostro eroe avrebbe strimpellato da dilettante il pianoforte, imparato forse a scuola, e venne ben presto assunto in una delle acciaierie di Pittsburgh, di proprietà della famiglia Carnegie.

Sposatosi a soli 14 anni e ben presto divenuto padre, Blakey iniziò ad arrotondare la paga esibendosi al pianoforte nei locali notturni della città natale. Il passaggio alla batteria avvenne in circostanze rocambolesche, raccontate più volte, ma sempre in differenti versioni, dallo stesso protagonista: secondo una di esse, durante una serata al Ritz di Pittsburgh, locale dove Blakey suonava stabilmente a capo di una propria big band, il proprietario l’avrebbe costretto al cambio di strumento minacciandolo con una pistola.

Secondo un’altra versione, alle prese con una partitura per lui incomprensibile, Art sarebbe stato sostituito al pianoforte da un giovanissimo e già prodigioso Erroll Garner e sarebbe passato ai tamburi (minacciato dal proprietario?) pur di mantenere il lavoro nel locale.

Formazione sul campo

In ogni caso, il neobatterista impara sul campo le basi del mestiere, rifacendosi a modelli all’epoca imprescindibili, quali quelli costituiti da “Big” Sid Catlett e soprattutto “Chick” Webb, per il quale avrebbe lavorato per un breve periodo come factotum e dal quale avrebbe preso alcune lezioni informali.

Nel 1937 Art lascia Pittsburgh per cercare ingaggi verso Ovest alla guida di una nuova band di 10 elementi; nel 1939, dopo aver sciolto il gruppo, sembra abbia fatto parte per un breve periodo dell’orchestra swing di Fletcher Henderson, per poi tornare nella città natale, dove nel 1942 inizia a suonare per la cantante Mary Lou Williams, con la quale approda a New York.

Nella Grande Mela, dove è in incubazione il nuovo stile jazzistico che verrà definito Be Bop, il batterista affina le sue doti lavorando per diverse formazioni tra cui, ancora una volta, la big band di Fletcher Henderson, con la quale parte per un nuovo tour nel Midwest e nel Sud degli USA.

E durante una data ad Albany Blakey sperimenta sulla propria pelle i rigori del razzismo: arrestato solo perché si trovava in auto con un elemento bianco dell’orchestra, reagisce ma viene pestato da un poliziotto, che gli sfonda a manganellate un’arcata sopraccigliare, sostituita in parte dai medici da una piastra metallica.

L’incidente ha anche un involontario risvolto positivo, perché il batterista viene riformato alla visita di leva (gli USA erano appena entrati nel II conflitto mondiale) proprio a causa di quella piastra metallica.

Lasciato Henderson e trasferitosi a Boston, nel luglio del 1944 Blakey viene invitato a unirsi alla big band del cantante Billy Eckstine, in cui militavano i due principali protagonisti della rivoluzione Be Bop, Charlie Parker e Dizzy Gillespie, e in cui suonarono e cantarono anche fuoriclasse del calibro di Sarah Vaughn, Billy Holiday, Dexter Gordon, Miles Davis, Sonny Stitt e Kenny Dorham.

Una big band sui generis, in cui al batterista non era richiesto solo di essere un buon time keeper, ma anche di dare il suo apporto in termini di inventiva e personalità.

Citato da Ron Spagnardi in The Great Jazz Drummers (Modern Drummer Publications, 1992), Blakey ricorda: “L’idea di quell’orchestra era di suonare come un combo. Nessuno leggeva la musica (sul palco, NdA). Ti davano due o tre settimane per imparare il libro dei brani e se non imparavi tutto a memoria venivi licenziato. Dovevi andare dietro al primo alto e qualsiasi cosa facesse era meglio per te se lo seguivi. Se era la prima tromba o il primo trombone a guidare, allora dovevi seguire loro“.

La big band di Eckstine si scioglie tre anni dopo l’ingresso di Blakey, tre anni di musica straordinaria, ma anche di scarse soddisfazioni economiche. Il periodo seguente non è dei migliori: il batterista non trova abbastanza ingaggi e non sa bene che direzione intraprendere, musicalmente parlando, incerto tra la voglia di proseguire nella sperimentazioni e nelle innovazioni dei boppers e il richiamo della tradizione swing; in più, ad aggravare le cose sul piano personale, il batterista inizia ad assumere droghe pesanti.

Buhaina

Alla ricerca di se stesso, Blakey a inizio 1947 parte per un viaggio che lo porta dapprima in India, quindi in Africa (in Nigeria e Ghana), alla ricerca di stimoli più religiosi e filosofici che musicali.

Convertitosi all’Islam e adottato il nome di Abdullah Ibn Buhaina (letteralmente Servo di Dio figlio di Buhaina), il batterista fa rientro a New York prima della fine dell’anno e organizza una nuova big band, the Seventeen Messengers, difficile da gestire economicamente e quindi sciolta nel 1950.

Nelle lunghe pause tra i rari ingaggi dell’orchestra, Blakey coltiva una serie di importanti collaborazioni, decisive per la maturazione del suo drumming, tra cui quella con il genio pianistico Thelonious Monk, suo vero maestro per quanto riguarda la ricerca di una propria identità sonora.

E ha modo di fare molta esperienza in sala d’incisione: proprio di fine 1947 è una seduta di registrazione (non indimenticabile invero) a nome Art Blakey’s Messengers, un ottetto formato con alcuni elementi della sua big band, mentre ben più importante è un’incisione dell’ottobre 1948 con i Modernists di James Moody, durante la quale ha modo di incrociare le bacchette con il conguero cubano Chano Pozo, corresponsabile, insieme al trombettista Dizzy Gillespie, di quella corrente stilistica nota come cu-bop, ossia un be bop fortemente influenzato da ritmi e melodie cubane.

A lungo batterista ‘residente’ al jazz club Birdland di New York, Blakey ebbe modo di suonare ancora dal vivo con Parker, Gillespie, Miles Davis (col quale registrò anche diversi album sia a nome del trombettista sia di altri artisti), ma soprattutto in quartetto con il clarinettista bianco Buddy De Franco, in una interessante commistione tra swing e be-bop, perfetta per lo stile batteristico in via di definizione del musicista di Pittsburgh.

The Jazz Messengers

Dell’ottobre 1952 è una registrazione in trio con il giovane e originalissimo pianista Horace Silver, il cui stile percussivo ben si sposava col drumming roccioso e poliritmico di Blakey. È l’inizio di un percorso comune che porterà alla creazione dei Jazz Messengers, gruppo alfiere dello stile Hard Bop co-diretto dai due fino al 1956 e dal solo Blakey fino alla fine dei suoi giorni, nel 1990.

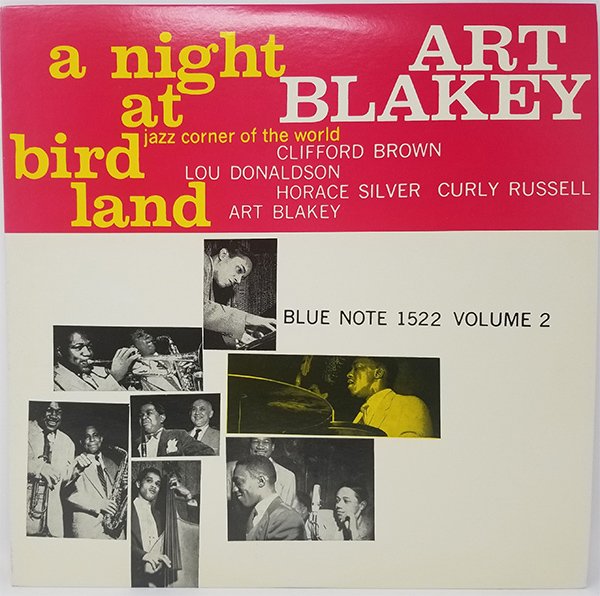

Il 21 febbraio 1954 i due leader, il sensazionale trombettista Clifford Brown, il solido Curly Russell al contrabbasso e Lou Donaldson al sax alto si esibiscono al jazz club Birdland di New York; la loro performance viene catturata dal vivo dalla Blue Note di Alfred Lion che pubblica i due volumi di A Night at Birdland a nome dell’Art Blakey Quintet (se non di nome, di fatto la prima incarnazione dei Jazz Messengers).

I veri e propri ‘messaggeri’ fanno invece il loro debutto ufficiale al Blue Note di Filadelfia a fine febbraio 1955 e a fine novembre incidono di nuovo dal vivo al Café Bohemia di New York. Con Blakey e Silver ci sono Kenny Dorham alla tromba (e direzione artistica), Hank Mobley al sax tenore e Doug Watkins al contrabbasso.

Da allora e per 35 anni la band capitanata dal batterista di Pittsburgh si sarebbe sciolta e ricostituita più e più volte con l’arruolamento di alcuni tra i migliori giovani talenti in circolazione (dal trombettista Donald Byrd ai sassofonisti Jackie McLean e Johnny Griffin in questo periodo) e con sempre diversi direttori artistici.

Come il tenorsassofonista di Filadelfia Benny Golson, che presto chiamò accanto a sé dalla città natale i talentuosi Bobby Timmons al pianoforte, Lee Morgan alla tromba e Jimmy Merritt al contrabbasso, musicisti con i quali fu inciso nel luglio 1958 Moanin’, forse l’album più conosciuto della band.

Un disco la cui musica suona spontanea pur essendo molto ben organizzata, che stempera le asperità del bop in favore del recupero di una versione attualizzata del blues e del gospel, una miscela immediatamente riconoscibile e assai apprezzata dal pubblico.

Del 1958 è un eccellente concerto in Belgio, ripreso dalla locale emittente televisiva e recentemente pubblicato in DVD dalla TDK per la serie Jazz Icons con il titolo Art Blakey & The Jazz Messengers Live in ’58. Un concerto tenutosi pochi mesi dopo la registrazione di quell’incredibile album.

Nell’estate 1959 Golson fu sostituito al sax tenore – e ben presto anche alla direzione musicale – dal giovane Wayne Shorter, le cui capacità compositive e le cui idee sperimentali e avanzate trovarono modo di esprimersi più compiutamente quando la band divenne un sestetto con l’ingresso del trombonista Curtis Fuller, seguito da Freddie Hubbard alla tromba, Cedar Walton al pianoforte e dal contrabbassista Reggie Workman.

I primi anni Sessanta vedono i nuovi Jazz Messengers impegnati di frequente in sala di registrazione (tra gli altri vale la pena segnalare Caravan, primo album realizzato per la Riverside nel febbraio 1963) e costantemente in tour, con frequenti puntate in Europa.

L’album Free For All (inciso nel febbraio 1964 e pubblicato dalla Blue Note nel 1965) rappresenta “il documento finale di un processo evolutivo voluto da Blakey, che, a un certo punto, ha rischiato di fuggirgli di mano (…). Il 45enne batterista non se la sente di fare quel passo in più che l’avrebbe portato, inevitabilmente, a sovvertire tutti i parametri sui quali si era cristallizzata la sua idea di musica. La libertà assoluta e totale, vessillo di quei musicisti d’avanguardia verso i quali nutriva ammirazione, ma anche sospetto, non era nelle sue corde, così come si sentiva anni luce lontano dalla stessa idea di musica d’avanguardia” (Martorella, cit.).

Le defezioni di Shorter, passato al servizio di Miles Davis, e di Hubbard aprono un periodo tutt’altro che esaltante musicalmente per i Jazz Messengers, cui non giovarono i frequenti cambi di formazione, nonostante il passaggio in organico in quegli anni di talenti del calibro di Chuck Mangione, Keith Jarrett, Lucky Thompson, John Hicks, Bill Hardman, Ronnie Matthews, Eddie Gomez, Gary Bartz o Joanne Brackeen, prima donna a militare nei Messaggeri.

Un altro DVD della serie Jazz Icons, tratto da un concerto parigino della band il 3 novembre 1965 (Art Blakey Live in ’65), testimonia di un’edizione dei Messengers durata lo spazio di un tour, in cui figurano ancora Hubbard alla tromba e Workman al contrabbasso, con gli eccellenti Jacki Byard al pianoforte e Nathan Davis al tenore.

Gli ultimi anni

Indeciso tra la riproposizione delle sperimentate soluzioni degli anni d’oro (ma con musicisti spesso non all’altezza di chi li aveva preceduti e che cambiavano continuamente) e tentativi di adottare scorciatoie commerciali in teoria più gradite al pubblico (i primi anni Settanta sono quelli del soul jazz, del piano Fender e del basso elettrico), Blakey riesce a raddrizzare la barra della sua formazione nel 1977, quando recluta il giovane altosassofonista Bobby Watson, per affiancare nella front line il tenorista David Schnitter, già da un paio di stagioni in forza ai messaggeri, e il trombettista russo Valery Ponomarev; al contrabbasso viene chiamato Dennis Irwin, con l’esperto Walter Davis jr. al pianoforte, pochi mesi dopo sostituito dal giovane James Williams, una formazione che sia dal vivo sia in studio affianca nuovo materiale tematico ai grandi classici della band.

Gli anni Ottanta vedono l’anziano leader impegnato a mantenere in attività un sestetto ‘competitivo’, al netto del consueto via vai di solisti; a questa formazione si affianca anche una sorta di piccola big band in cui compare anche un secondo batterista, John Ramsay (che avrebbe lavorato anche come road manager per il sestetto). Tra i musicisti di maggior spicco arruolati nei Messengers nell’ultimo decennio di attività spiccano i nomi di Wynton e Brandford Marsalis, Robin e Kevin Eubanks, Wallace Rooney, Terence Blanchard, Donald Harrison, Mulgrew Miller, Peter Washington, Lonnie Plaxico…

Minato dagli sforzi richiesti dall’incredibile regime lavorativo che si era imposto nel corso di una lunga carriera (una cinquantina di settimane lavorative l’anno, parte delle quali oltreoceano), il fisico di Art Blakey comincia a mostrare segni di cedimento; a partire da un sensibile calo dell’udito, che non gli impedisce di continuare a esibirsi, facendo affidamento sulle vibrazioni generate dagli altri strumenti sul palco.

A fine gennaio 1989 Blakey è vittima di un infarto quasi letale, seguito poco dopo dalla diagnosi di un cancro ai polmoni, che ne limita drasticamente l’attività fino alla morte, sopraggiunta il 16 ottobre 1990 in un ospedale del Greenwich Village di New York.

Oltre al suo straordinario magistero batteristico, Blakey ha lasciato un’importantissima eredità alla comunità del jazz, quella nutritissima schiera di musicisti da lui scoperti e valorizzati, divenuti a loro volta dei grandi leader di propri gruppi, da Silver a Golson, da Shorter ai fratelli Marsalis.

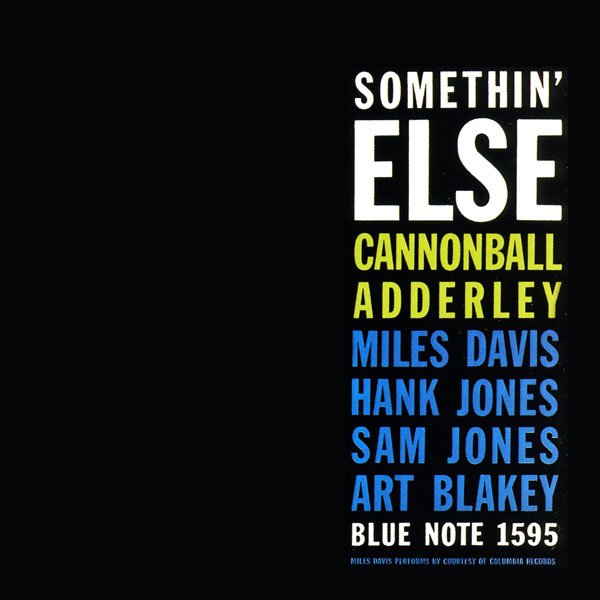

E poi ci rimane la sua musica, quella creata come sideman con alcuni tra i migliori improvvisatori e compositori della storia del jazz, da Monk a Davis, da Cannonball Adderley a Coltrane, ma soprattutto quella realizzata con i suoi Jazz Messengers, una band con cui Blakey ha dato vita a uno stile musicale ancora in grado di emozionare e divertire il pubblico.

Perché, come gli aveva insegnato Chick Webb, il vero Re dello Swing, si suppone che la gente vada ad ascoltare la musica per dimenticare gli affanni quotidiani: jazz washes away the dust of everyday life.

Lo stile

Nell’epitaffio per la morte del collega pubblicato sul New York Times, il grande Max Roach ha scritto: “Art era un musicista unico. L’unico batterista di cui riconosco immediatamente il tempo e con un incredibile stile personale; lo chiamavamo ‘Tuono‘. Quando l’ho incontrato la prima volta nella 52sima Strada nel 1944 aveva già sviluppato il suo linguaggio poliritmico. Art era probabilmente il migliore nell’indipendenza con i quattro arti, una cosa che ha messo in pratica prima di chiunque altro“.

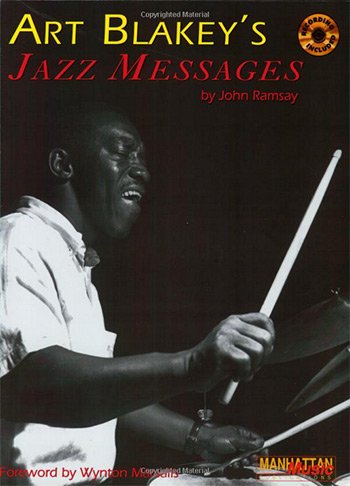

A parte l’ascolto dei dischi, il modo migliore e più diretto – batteristicamente parlando – per ‘entrare’ nel mondo di Bu (diminutivo del nome islamico Buhaina) è concentrato nel bel libro Art Blakey’s Jazz Messages di John Ramsay, pubblicato dalla Manhattan Music Publications nel 1994. Si tratta di un metodo con decine e decine di trascrizioni, con esempi di accompagnamento o di assolo, corredato da un CD audio in cui l’autore esegue gli esempi musicali trascritti.

Ricordiamo che Ramsay ha suonato insieme a Blakey nella Jazz Messengers Big Band, oltre a lavorare come road manager della band dal 1980, quando ha iniziato a trascrivere su un taccuino frasi e licks del grande batterista di Pittsburgh, finiti poi nel libro.

Pur essendo ricordato come il terzo ‘responsabile’ per la batteria della rivoluzione Be Bop dopo Kenny Clarke e Max Roach, Blakey aveva un modo di accompagnare più ‘dritto’ e meno busy, come direbbero gli americani (ossia meno intricato), rispetto a quello alla maggioranza dei suoi colleghi boppers, un modo di portare il tempo più ancorato alla tradizione delle orchestre swing.

Un discorso che vale per l’uso della cassa su tutti i quarti della battuta, una cassa ‘piumeggiata’ ma pronta a esplodere in accenti in levare per assecondare o spronare il solista di turno. Vero e proprio marchio di fabbrica era la scansione dello hi hat suonato con il piede sul 2 e sul 4, pratica comune a tutti i batteristi all’epoca, ma eseguita con un’intensità e una definizione – e a tutte le velocità, anche le più estreme – sconosciute a molti suoi colleghi.

La padronanza delle dinamiche di Blakey era totale: sia dal vivo (nei tanti video visibili in Rete) sia su disco si può apprezzare come spesso inizi ad accompagnare il primo chorus di improvvisazione di un nuovo solista a volumi minimi, senza peraltro che il tempo ne risenta assolutamente. Un tempo che restava scolpito nella pietra anche quando l’intensità e il volume dell’accompagnamento crescevano, con una forte accentazione del 2 e del 4 nel tipico disegno dello swing eseguito sul piatto ride.

Altra ‘specialità della casa’ era il leggendario e inconfondibile press roll (rullo a colpi multipli) con il quale Bu guidava i solisti attraverso le diverse sezioni dei brani o sottolineava la fine dell’improvvisazione di un solista e faceva sì che ‘la palla’ passasse al solista successivo.

E ancora, un certo sapore ‘africano’ nell’utilizzo di tom e floor tom, l’uso del rimclick, ossia la bacchetta sinistra suonata sul cerchio del rullante sul quarto quarto della battuta o in intricate figurazioni ternarie; o sempre la sinistra sulla pelle del rullante sul levare del secondo e il battere del quarto movimento: figurazioni reiterate, riconoscibili e persino prevedibili. “Perché se da un lato Blakey lavora su pattern ritmici che vuole vengano percepiti come familiari, dall’altro li inserisce quando il momento e la temperatura emotiva del brano e dell’esecuzione lo richiedono (quindi mai in maniera del tutto gratuita), in una girandola di micidiali permutazioni, sovrapposizioni e grandi magie metriche che parlano d’Africa, e chiudono il possibile cerchio tra il ritmo atavico, profondo e poliritmico e quello più regolare, pigro e coinvolgente d’America” (Martorella, cit.).

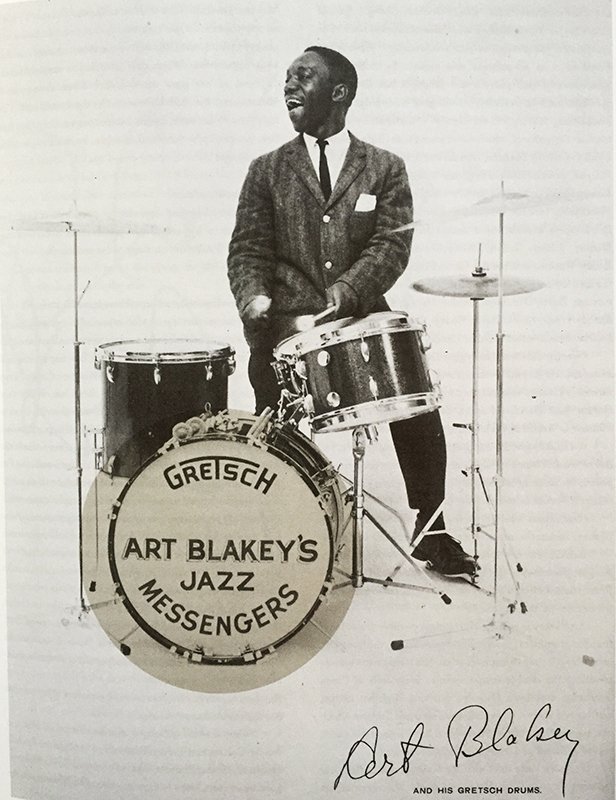

Gli strumenti

Saldamente associato al marchio Gretsch sin dagli anni Cinquanta, Blakey utilizzava di preferenza un modello Broadkaster ‘Progressive Jazz’ con cassa da 20″, rullante in legno da 14″ x 5,5″, rack tom da 12″ x 8″ e floor tom da 14″ x 14″.

Il legame con Gretsch in qualche modo ha influenzato anche la scelta dei piatti, essendo stata la ditta dell’emigrato tedesco per diversi anni l’importatrice esclusiva dei mitici Zildjian K (Kerope) fabbricati in quel di Istanbul, in Turchia: il loro suono inconfondibile era dovuto – oltre a tocco dell’artista – anche al fatto che, al contrario degli Zildjian Avedis di fabbricazione statunitense, i K erano piatti interamente martellati a mano.

Buhaina ha sempre amato le misure grandi, utilizzando hi hats da 14″ e spesso una coppia di ride da 20″ o 22″ dal suono grosso, scuro e ‘sporco’. E amava il sizzle sound dei ride dotati di molti rivetti. Quello, inconfonibile, che è possibile ascoltare sull’album Somethin’ Else del sassofonista Cannonball Adderley, per intenderci (Blue Note, 1958).

Nell’ultima fase della sua carriera Blakey si legò al marchio giapponese Pearl Drums, che già nei cataloghi del 1974 offriva un modello 518 Art Blakey in fiberglass o legno/fiberglass con pelli Remo Ambassador dalle misure seguenti: cassa 18″ x 14″, tom 12″ x 8″, floor tom 14″ x 14″ e rullante Deluxe da 14″ x 5,5″. Nella seconda metà degli anni Ottanta l’anziano leader dei Jazz Messengers utilizzava invece uno strumento sempre dalla cassa piccola, ma con tre tom e due timpani.

Nel catalogo dell’azienda USA Bopworks sono disponibili le bacchette signature del musicista di Pittsburgh, realizzate rifacendosi alle Gretsch che Blakey usava negli anni Sessanta. Sono in hickory e misurano 16″ per un diametro di .530″, con punta ‘a triangolo’.

Aggiungi Commento