Una fotomodella – Kari-Ann Muller – in copertina, prima in una serie di cui avrebbero fatto parte in seguito Amanda Lear e Jerry Hall. Estratto il disco dall’involucro e messo sul piatto (correva il 1972…), ad anticiparne la canzone iniziale erano il chiacchiericcio e i rumori di bicchieri di un party. Una riedizione deluxe remixata da Steven Wilson celebra l’anniversario dell’esordio della band inglese.

Un prodotto da alta società: questa almeno la sensazione che si voleva dare. In realtà era un aspetto fra i tanti del complesso collage architettato da Bryan Ferry: allievo di Richard Hamilton (estensore nel 1957 del manifesto della Pop Art dal quale trasse ispirazione Warhol), cantante mancato dei King Crimson (ma Fripp e Sinfield ne agevolarono i passi successivi) e aspirante prototipo del divo musicale di nuova generazione, come un Sinatra ridisegnato da Stanley Kubrick.

Era il momento del Bowie modello Ziggy Stardust e del “tirannosauro” Marc Bolan (ma anche di Slade e Sweet), perciò i neonati Roxy Music furono aggregati alla pittoresca congrega del glam rock. Più appropriatamente si sarebbe dovuto parlare di “art rock”, spiegarono Simon Frith e Howard Horne nel saggio Art Into Pop, evidenziando la dialettica fra matrice sonora e contesto culturale.

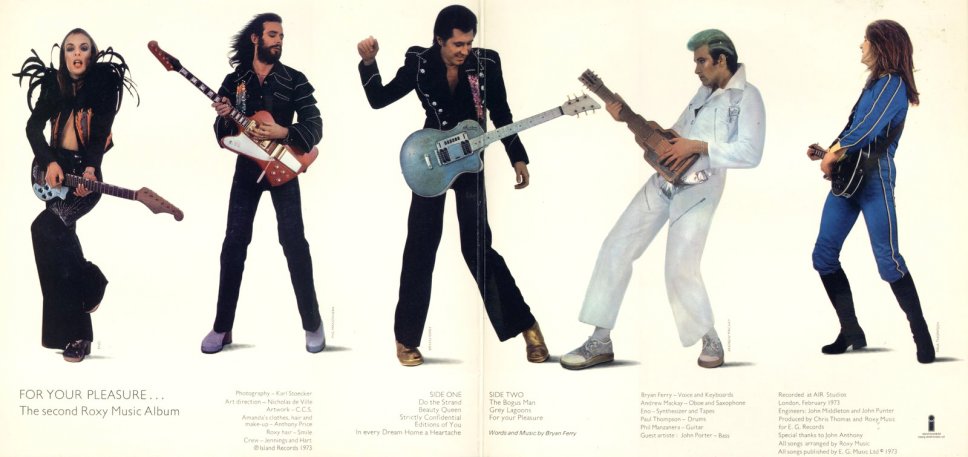

i Roxy Music nell'interno copertina del secondo album For Your Pleasure

Pure Brian Eno, “non musicista” che trattava il suono della band impiegando registratore Revox a bobina e sintetizzatore VCS 3, proveniva infatti dalla scuola d’arte.

Con quell’aria affettata e un po’ blasé, che gli valse ai tempi qualche punzecchiatura ironica: “Byron Ferrari” lo soprannominarono ad esempio quelli di New Musical Express, Ferry incarnava tale attitudine, insieme aristocratica e postmoderna.

Fra citazioni cinematografiche (“2HB” onora Humphrey Bogart e “Chance Meeting” allude a Breve incontro di David Lean) ed enumerazione di oggetti mercantili (fumando Virginia, bevendo Madeira, guidando Studebaker), si mescola l’alto al basso ostentando disinvoltura – appunto – warholiana.

E sul piano stilistico, grande è la confusione sotto il cielo (con relativa situazione eccellente): un rock’n’roll che deraglia nel rhythm’n’blues (“Re-Make/Re-model”) e sfiora il doo-wop (“Would You Believe?”), il country in forma di parodia (“If There’s Something”), un madrigale con oboe atteso da un crescendo melò (“Sea Breezes”), del jazz diluito (“2HB”) e finanche dell’avant-garde, in “The Bob (Medley)”.

Perché? “L’album è davvero una specie d’indicatore di dove potevamo andare: traccia in modo deliberato molte direzioni differenti. Non avevamo alcuna intenzione di avere un suono riconoscibile: ci piace essere elusivi e variare il più possibile”, Ferry dixit.

L’occasione per riparlare del long playing con cui debuttarono allora i Roxy Music è la riedizione “deluxe” allestita per celebrarne il 45esimo anniversario (mancato in verità di otto mesi): originale rimasterizzato (con l’epica “Virginia Plain” in sequenza, diversamente dalla primissima stampa britannica) e remixato in Surround sound dal “porcospino” Steven Wilson, con supplemento audiovisivo su DVD.

Spicca un’esibizione d’epoca al Bataclan per la televisione francese accanto a un’ampia dotazione di bonus (più dei provini e delle versioni alternative, valgono le session radiofoniche targate BBC, due delle quali per John Peel, la prima addirittura con David O’List anziché Phil Manzanera alla chitarra) e volume allegato di 136 pagine.

Alberto Campo

La recensione è pubblicata sul Mucchio n.763 del febbraio 2018.

Aggiungi Commento