Un’ampia riflessione sul Jazz parte da Miles Davis, personaggio chiave che ha segnato profondamente l’evoluzione del concetto stesso di Jazz a partire dagli anni ’50 fin’oltre la nascita del Jazz-Rock. È la cover-story del Mucchio n.754 con interviste all’autorevole saggista Ashley Kahn e ad Enrico Rava, jazzista italiano dalla caratura internazionale.

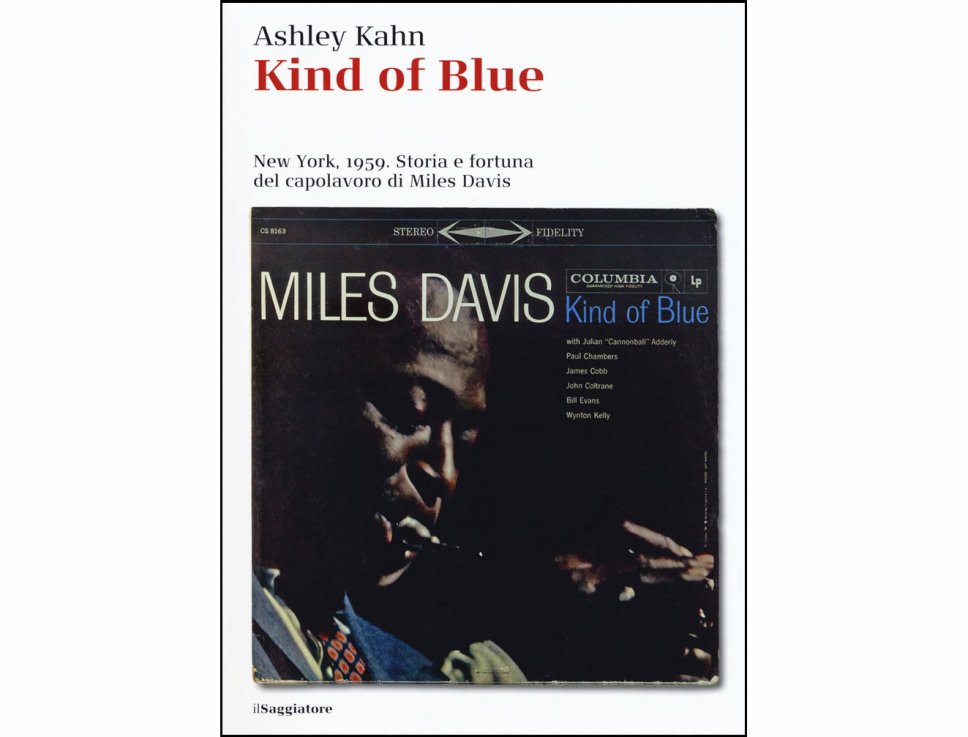

Kind of Blue di Davis è l’album seminale cui Kahn ha dedicato un intero libro. In questo passaggio ne dà una significativa descrizione:

“Credo che Kind Of Blue abbia rappresentato un passo in avanti più importante di altri lungo un cammino già avviato. Ritengo che quell’album si distingua da altre registrazioni jazz perché la sua influenza si dirama ovunque sulla mappa della musica. La convinzione che ho maturato nel tempo è che alcune idee immortalate su disco arricchiscano la tavolozza stilistica a beneficio di tutti gli artisti creativi. E Kind Of Blue appartiene a quella specie: ha continuato ad allargare costantemente il ventaglio delle possibilità…”

Nell’intervista di Alberto Campo, Ashley Kahn si esprime anche su musicisti contemporanei come Kamasi Washington, sperimentatore e collaboratore di artisti come Flying Lotus, Thundercat e Kendrick Lamar, definito da qualcuno come “il prossimo Coltrane”:

“Trovo che a Los Angeles attualmente stiano accadendo cose fantastiche: la sovrapposizione pazzesca di rap, ritmi hip hop, umore jazz nella strumentazione e negli assolo, e ovviamente il revival che Kamasi fa delle jam in stile gospel tipiche di Coltrane e altri artisti degli anni Sessanta. In Thundercat è insolito il modo in cui mescola insieme atmosfere ambient, i suoni magistrali del suo basso elettrico e la voce, che mi ricorda i Radiohead anni Novanta o Brian Eno.”

(Miles Davis) sentiva che nel 1959 il jazz nel suo insieme stava per essere “incoronato” e reso cliché, c’era troppa gente che faceva le stesse cose. Ciò che intendeva esprimere con Kind Of Blue, e il jazz modale in senso lato, somiglia ad altri momenti di riposizionamento avvenuti nella storia della musica, tipo gli impressionisti francesi nell’ultimo decennio dell’Ottocento (Erik Satie, ad esempio) o il punk negli anni Settanta, quando cioè certi artisti hanno abbattuto strutture per “aprire” la musica e ritrovare così un’originale scintilla creativa.”

Chi salverà il jazz?

E soprattutto: il jazz ha bisogno di essere salvato? La risposta è un grosso “Sì”.

È la domanda importante che si pone Damir Ivic nella sua parte di cover story. Quella che segue è la parte iniziale del suo articolo, che cerca poi di trovare una risposta identificando quattro macro-aree attorno a cui stanno ruotando idee, energie e sviluppi interessanti.

Il jazz ha bisogno di continuo di essere salvato. Dev’essere salvato da una musealizzazione, dev’essere salvato da un eccessivo inscatolamento in canoni rigidi e a dire il vero pure posticci. Dev’essere salvato dal suo essere visto come una colonna sonora raffinata di sottofondo per genti bianche ricche di una certa età; dev’essere salvato dal suo essere fruito in contesti dove l’artista deve fare due concerti a sera e il pubblico cena tranquillamente con tanto di rumori di posate e bicchieri mentre la band si esibisce sul palco (una condizione che non è mai stata una scelta, ma solo un ripiego: o così o in giro non suonavi).

Il punto è che il jazz da un certo momento in avanti, grosso modo dal tramonto delle grandi orchestre swing, è diventato una musica difficile da capire e da ascoltare: la maniera migliore per permetterne la circolazione economica è stato trasformarlo in status symbol per ricchi ma anche, negli anni 70, status symbol per politicamente impegnati (con derive atroci, tipo i fischi e le urla degli autonomi contro Archie Shepp perché si permise di non suonare free, che era l’unica cosa che lorsignori accettavano).

Storture pessime.

Quella politica per fortuna è stata tanto intensa quanto breve (uno scherzo simile fu giocato anche all’hip hop tra la fine degli anni 80 e l’inizio dei 90, quando si diceva che solo il rap alla Public Enemy era una cosa degna, il resto nemmeno da prendere in considerazione: a ripeterlo erano persone che di cultura hip hop avevano un’infarinatura meno che minima e più che superficiale ed ideologica).

Quella invece “altoborghese”, col jazz da ascoltare mentre sorseggi un buon vino e paghi una cena uno sproposito coi jazzisti che ti intrattengono come sottofondo, è ancora in vita; ma è per fortuna sempre più residuale, sempre più circoscritta.

Ha perso fascino iconico, quindi danni più di tanto non ne può fare (…anche perché è assolutamente diritto di chiunque apprezzare il jazz solo come sottofondo e andare in un posto chic – basta che non venga spacciato come un modo autentico per fruire questa musica).

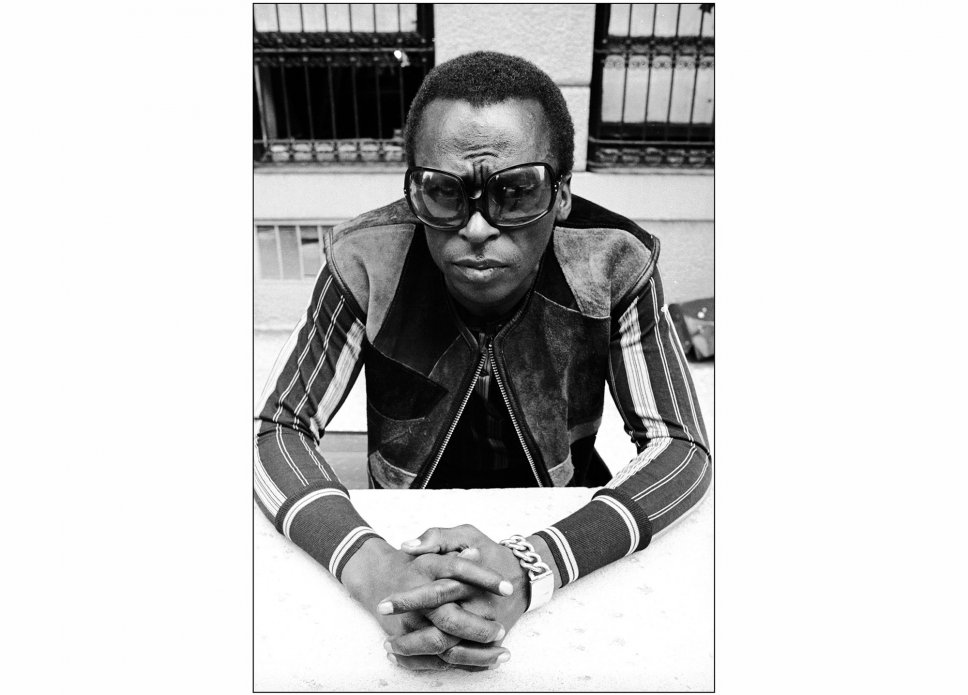

Foto Don Hunstein – Sony Music/promozione Bitches Brew, courtesy of Il Mucchio

Il jazz è una musica difficile da capire e da ascoltare. Nel senso: non è immediata. Richiede uno sforzo maggiore. Il che non significa che sia in assoluto un’arte migliore. È che molto semplicemente è più complesso e faticoso fruire dei Fratelli Karamazov che di Breaking Bad, posto che ognuno nel suo campo è un capolavoro e in quanto tale ha totale dignità e meriti artistici.

Il jazz è difficile da capire e da ascoltare perché gioca molto con soluzioni melodiche, armoniche e ritmiche inusuali; perché richiede di entrare emotivamente dentro quella forma molto libera e molto personale di musica che è l’assolo; è difficile da capire anche perché è multiforme, nel senso che può essere fedele a se stesso sia quando è svolto secondo canoni ben stabiliti (il format tema-assolo-assolo-assolo-tema, con la classica strumentazione acustica a tre o a quattro o a cinque) sia quando la sua libertà espressiva è applicata pure alla forma (con contaminazioni con la musica classica, il pop, il rock e l’elettronica).

È bene tenere a mente tutto questo nel momento in cui si prova a rispondere alla domanda “Chi salverà il jazz oggi”. Risposta preliminare: lo salverà chiunque tenga bene a mente quanto sopra, qualsiasi musica faccia, qualsiasi scelta stilistica compia, ovviamente avendo un minimo di competenza tecnica e talento creativo.

La cover story completa sul numero 754 de Il Mucchio in edicola.

Cover photo by Charlie & Kasie Bennett – CC BY-SA 2.0

Aggiungi Commento