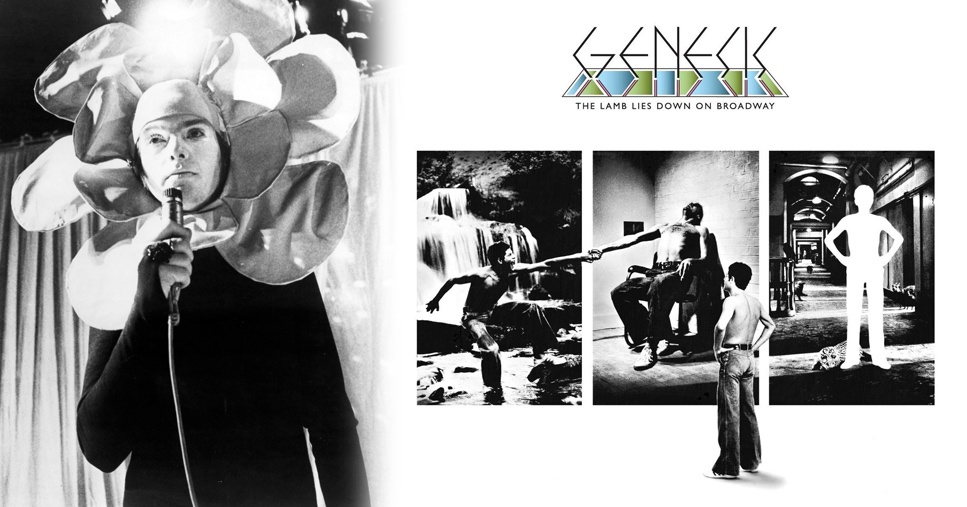

Nel suo percorso esso sembra procedere per addizioni, tante sono le complessità strumentali e di narrazione che lo infarciscono, non per nulla all’epoca molte critiche vertevano proprio sulla eccessiva mole del lavoro.

In effetti, va detto subito che in un’opera di tale dimensione inevitabilmente ci sono dei momenti di “stanca” o pleonastici che rendono talvolta l’ascolto lento e su cui si tornerà nell’ultima parte, ma si tratta comunque di passaggi temporanei in un’opera di altissimo livello complessivo, per certi versi unica, certamente differente da quello che si era sentito fino a quel momento e da ciò che si sentirà successivamente.

Chi ha seguito il percorso “storico” della band, si accorge subito che qui il suono è diverso, molto più duro e pesante rispetto a quello che sembrava ormai il suo standard definito.

La produzione fa in ogni caso un deciso salto di qualità, soprattutto se comparata al lavoro precedente che come accennato non rendeva giustizia al gruppo, si tratta infatti del disco dei Genesis meglio prodotto fino a quel momento. I suoni vogliono con ogni probabilità riflettere la “grana grezza” del protagonista, ovvero la sua materialità o non-spiritualità.

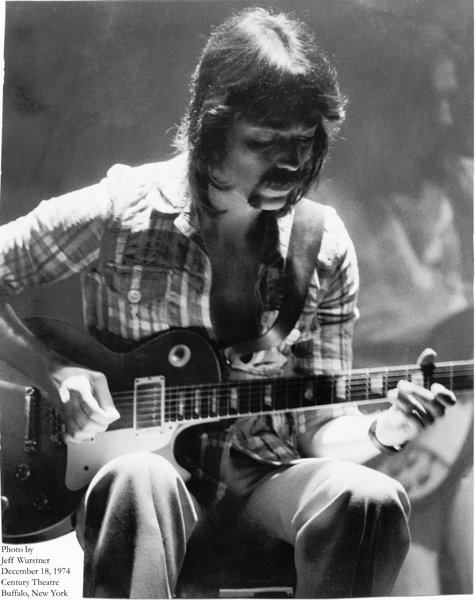

Soprattutto il lavoro di Hackett e Rutherford è molto più aggressivo che in passato.

Il chitarrista sfodera assolo taglienti e lancinanti come lampi, sempre di personalissimo buon gusto e frutto di una tecnica mai fine a se stessa, anche se successivamente si dichiarerà sempre insoddisfatto del lavoro.

La batteria è costantemente in primo piano e anzi viene ad assumere importanza col procedere del lavoro, mentre nelle opere precedenti risultava talvolta sacrificata probabilmente da ingegneri del suono impreparati al compito di trattare con uno dei più grandi batteristi di tutti i tempi.

Per Phil Collins è decisamente a una delle migliori prove in carriera, se non la migliore in assoluto. Rafforza infatti gli aspetti personali del suo già ottimo stile e ne lascia intravedere gli sviluppi futuri, passando da momenti di potente ritmica (“The Lamb Lies Down On Broadway”, “Back in N.Y.C.”) a fasi di fuga quasi delirante (la strumentale “The Waiting Room”).

Tony Banks, per parte sua, tesse delle trame affascinanti soprattutto al piano, come nella iniziale title track o in “Cockoo Cocoon”, e per la prima volta lavora su quelli che all’epoca erano i primi sintetizzatori. Forse proprio qui sta talvolta il suo punto debole, dato che finisce per mostrare qualche ingenuità dovuta forse alla troppa fiducia nei nuovi mezzi.

Tutti insieme i musicisti danno comunque vita a tessuti sonori estremamente complessi, sempre vibranti come un quadro impressionista.

L’esempio migliore in questo senso è “The Carpet Crawlers”, che dall’avvio in sordina con una eterea dodici corde e voce, introducendo uno strumento per volta, arriva con un crescendo lentissimo a un climax dove tutto si fonde e si interseca in una grande armonia corale. Probabilmente la migliore canzone dell’album e da sempre un punto fermo per tutti i fan dei Genesis.

La lunghezza media e l’articolazione delle composizioni è minore rispetto agli album precedenti, le canzoni sono più compatte e i ritmi spesso più serrati. L’aggressività è maggiore anche da questo punto di vista, basti ascoltare “Back in N.Y.C”., una delle canzoni più “dure” dei Genesis e una delle migliori dell’album, con il suo caratteristico incedere prog.

Non mancano i momenti di sollievo, più morbidi, come la sequenza “Anyway” – “The Supernatural Anesthetist”, con due fulminanti assolo di Hackett, breve e deciso il primo, più complesso e spagnoleggiante il secondo, con una delle sue rare esibizioni di virtuosismo sul finale. In “Anyway” c’è anche la migliore interpretazione di Gabriel in tutto il disco.

Da segnalare anche la cavalcata finale di “IT” dove sempre il chitarrista sforna un grande riff e Banks va in fuga costante sulla tastiera. Si ripete che il livello complessivo dell’opera è comunque elevatissimo per la lunghezza che presenta, e per questo pare ancor più curiosa la presenza di riempitivi, solitamente assenti nei precedenti dischi, dove ogni singola canzone aveva una ben precisa collocazione ed era studiata, limata e arrangiata ogni volta con cura, come avente un valore a sé stante, e mai si trovava più materiale del necessario. Ma su questo, come detto, torneremo oltre.

Ho volutamente lasciato per ultimo Peter Gabriel così da potermi soffermare.

L’idea principale di dar vita a un concept album è sua, così come la trama e la quasi totalità dei testi. Se il suo lavoro al canto e sulle parole aveva già da tempo raggiunto livelli elevatissimi, con questo doppio album egli arriva a un gradino ulteriore, o forse solo diverso, di coscienza dei propri mezzi. I testi e l’interpretazione di Gabriel si erano sempre caratterizzati per una grande capacità di giocare con la lingua inglese, così ecco giochi di parole, doppi sensi, metafore, storpiature della voce, sussurri e grida alternati in una stessa canzone.

In “The lamb” troviamo tutto questo all’ennesima potenza, ma anche di più. Per la prima volta, sepolta sotto tonnellate di figure retoriche, citazioni letterarie e riferimenti mitologici, fa capolino la vita reale o comunque troviamo questioni diverse dai tradizionali temi gabrieliani: la violenza, la lotta per emergere dalla massa, i rapporti familiari, l’educazione, il denaro, il sesso, la morte, il cinismo e la rabbia.

Le numerose esperienze che Rael vive nell’assurdo mondo sotterraneo in cui è stato catapultato, sono la rappresentazione metaforica del percorso attraverso cui passa ogni adolescente per diventare uomo.

Se il tema non pare poi avere tutta questa originalità, dato che il romanzo formativo è stata una costante della letteratura occidentale moderna, e successivamente sarà anche più volte ripreso nel rock , è tuttavia qui sviluppato con una visione surreale e una forza immaginifica che non ha riscontri.

Nonostante vi siano alcune ingenuità linguistiche e di narrazione – per esempio non si è mai visto un teppista portoricano che per approcciare la sua prima ragazza va a comprarsi un manuale sul tema – la fantasia quasi onirica che Gabriel mostra nel rappresentare le vicende di Rael cattura davvero l’attenzione e, se si è capaci di penetrare il velo dei giochi di parole che costantemente egli pone tra l’ascoltatore e l’essenza del racconto, se si riesce a capire il meccanismo della narrazione, si entra in un mondo che riserva molte sorprese e darà per anni materia di riflessione e scoperte sempre nuove.

L’anagramma Rael – real = reale è solo il primo passo di un costante gioco a rimpiattino con i significati che stanno dietro alle parole. Così ecco che i “Carpet crawlers” sono coloro che fanno della sete di ricchezza e dell’essere “in” l’unico faro della vita (“We gotta get in to get out” = “dobbiamo entrare per uscire”, ma anche “dobbiamo essere ‘in’ per emergere”); le splendide Lamia sono la metafora del sesso e della voluttà in cui è bello perdersi, ma hanno come controaltare gli orrendi Slippermen che ci dicono che questo può essere anche schiavitù quando è pura soddisfazione dei propri istinti egoistici impedendoci di amare realmente l’altro; l’IT finale in cui Rael e John si dissolvono è la raggiunta maturità del ragazzo finalmente uomo, che in ultimo riconosce come propria la sua parte razionale e così si completa. Magari restando ai significati più generali, si può accennare al fatto che l’intero mondo sotterraneo in cui si svolge la vicenda, oltre che un richiamo all’inferno della “Divina Commedia”, sembra rappresentare soprattutto il subconscio del protagonista, il “dentro di sé” nascosto con cui egli per la prima volta si trova ad avere a che fare, riflettendo invece di agire.

Però è bene non svelare troppo quelle che dopotutto sono interpretazioni personali, ognuno può divertirsi da solo a trovare i significati nascosti nelle liriche o a dar loro i propri, anche perché Gabriel non ha mai rilasciato interpretazioni “ufficiali” ed è sempre stato piuttosto vago nell’illustrare il significato delle liriche di questo disco.

Aggiungi Commento