Affrontando l’argomento, mi è tornata in mente una risposta data nel giugno 1997 da Ornette Coleman, scomparso nel 2015, al filosofo francese Jacques Derrida, che lo intervistava a Parigi. Disse: “Essere un innovatore per me non significa essere più intelligente o più ricco. Non è una parola, è un’azione“.

Photo by Andy Newcombe – CC BY 2.0

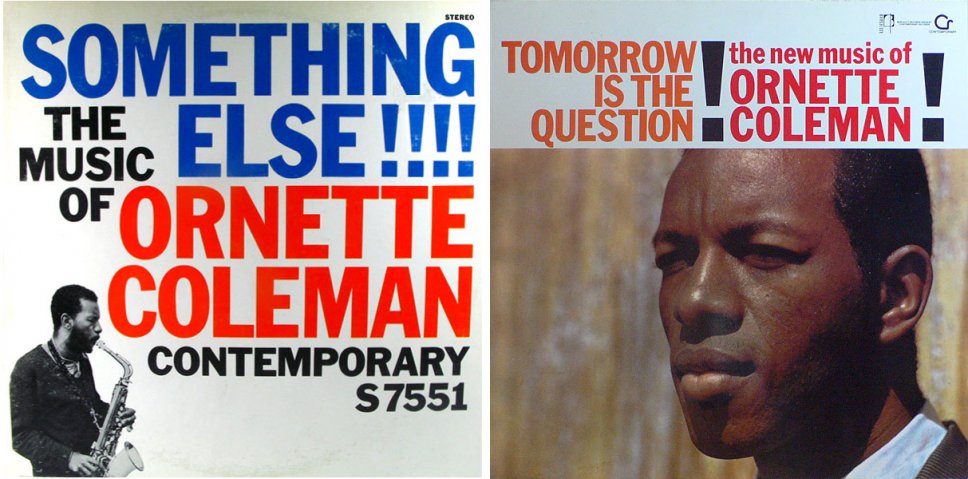

Da ciò era motivato a fine anni Cinquanta, avendo realizzato già due album i cui titoli anticipavano lo spirito avventuroso che li pervadeva: Something Else!!! e Tomorrow Is The Question!

Nel giro dell’hard bop, allora in voga, aveva reputazione da scapestrato, allergico com’era a qualsiasi genere di canone.

Poco dopo formulò così una propria teoria, volendo riassumere l’entità rivoluzionaria di quel che faceva: chiamò harmolodics il suo metodo refrattario alle limitazioni tonali, ritmiche e armoniche nel nome della libertà espressiva.

E soprattutto mise in pratica il concetto, una volta ingaggiato dall’etichetta discografica fondata da Ahmet Ertegün: nell’arco di un paio d’anni, dal 22 maggio 1959 al 27 marzo 1961, registrò materiale trasformato da Atlantic in sei long playing, editi fra l’ottobre 1959 e il dicembre 1962.

Formidabili i primi due, che presero forma in California, nei quali accanto a lui – all’epoca 29enne – stavano il trombettista Don Cherry, il contrabbassista Charlie Haden e il batterista Billy Higgins: un quartetto dall’assetto inconsueto, essendo privo di pianoforte o chitarra.

The Shape Of Jazz To Come uscì alla vigilia della residenza al Five Spot sulla Bowery, inaugurata il 17 novembre 1959 e durata due mesi e mezzo: uno spartiacque nella storia del jazz, tanto fu divisiva (fra i detrattori, eminenze della statura di Mingus e Davis).

Con la stessa formazione, il successivo Change Of The Century (migliore album di sempre, secondo Lou Reed) ribadì il principio, mentre il terzo della serie, This Is Our Music – impercettibilmente meno riuscito – segnalò alcune novità: il trasferimento da Los Angeles a New York, l’arruolamento di Ed Blackwell alla batteria e l’inclusione della sola composizione altrui affrontata nell’intero periodo (“Embraceable You” di George e Ira Gershwin).

Come definire la “nuova musica”, però? Presto fatto: free jazz. Sinonimo dell'”improvvisazione collettiva” compiuta mettendo a confronto due quartetti, uno per ciascun canale dello stereo (oltre ai cinque musicisti citati, Eric Dolphy, Freddie Hubbard e Scott LaFaro): monolite leggendario, illustrato in copertina dall’opera di Jackson Pollock “White Light”.

I capitoli rimanenti – Ornette!, con LaFaro al posto di Haden e i suoi titoli “freudiani”, e Ornette On Tenor, nel quale al contrabbasso figura Jimmy Garrison, destinato poi alla band di Coltrane – non furono altrettanto folgoranti, ma completarono l’esplorazione.

E dagli scampoli di lavorazione vennero ricavati in seguito altri tre dischi: The Art Of Improvisers (1970), Twins (1971) e To Whom Who Keeps A Record (1975). Il totale dà nove, cui viene aggiunto ora – in questo monumentale cofanetto a base di vinile, potenziato da un volumetto con foto di Lee Fiedlander e testo di Ben Ratliff – The Ornette Coleman Legacy, dove compaiono i sei inediti affiorati inizialmente – 25 anni fa – nella raccolta di sei CD Beauty Is A Rare Thing.

Alberto Campo

L’articolo è pubblicato sul numero 766 del Mucchio Selvaggio.

Aggiungi Commento