Come nasce un grande musicista? 30 anni fa sul palco di Miles Davis, guru incontrastato del jazz moderno e artefice della fusione con il rock, c’era un giovane chitarrista americano dall’aria pulita e l’espressione furbetta. Non era la prima volta che il trombettista scovava la persona giusta per aggiungere qualcosa di diverso alla sua musica e la cosa funzionava benissimo grazie alle doti strumentali del chitarrista e alla sua grande musicalità.

In realtà, alle spalle di Robben Ford, poco più che trentenne, c’erano già esperienze di altissimo livello.

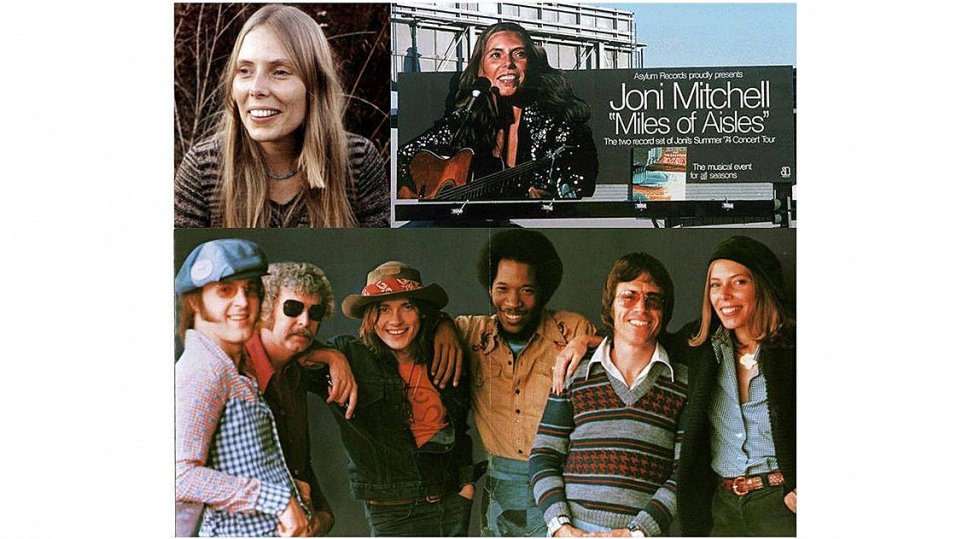

Dagli inizi nella blues band di famiglia al tour con Joni Mitchell fino alla fondazione degli Yellow Jackets si era già costruito una notevole fama nell’ambiente musicale californiano e americano.

Nell’intervista raccolta all’epoca dal dinamico e inimitabile Gianfranco Nick Diletti, pubblicata su uno dei primissimi numeri di Chitarre, Ford si raccontava senza reticenze permettendoci oggi di riscoprire qualche fatto degno di nota:

- i talent dell’epoca dovevano essere ben diversi da quelli odierni

- dietro un grande chitarrista si può anche nascondere un sassofonista

- c’è stata un’epoca in cui gli amplificatori a valvole erano fuori moda

- in studio devi essere pronto a tutto, persino ai Kiss

L’intervista, iniziata al G.I.T. di Los Angeles, viene completata a Pescara in occasione del concerto di Davis, dove Robben Ford anticipa il suo prossimo ritorno alla carriera solista e l’imminente entrata in studio per registrare un nuovo album con l’aiuto di nomi importanti come Vinni Colaiuta, Russell Ferrante, Roscoe Beck. È il disco che tutti conoscono oggi con il titolo Talk to Your Daughter, quello che nel 1988 lo ha consacrato definitivamente fra i grandi chitarristi contemporanei.

Foto di Robben Ford a cura di Fausto Ristori

SAX O CHITARRA?

Raccontaci di come hai cominciato con la musica…

Dunque, sono sempre stato “musicale” e ho sempre amato la musica fin da quando mi ricordo. Cantavo e quando avevo dieci anni ho sentito una band a scuola, a Ukiah, Califomia, a nord di San Francisco: era una jazz-band, con un solista al sassofono contralto, e quando lui è partito con l’assolo io mi sono detto: “Ecco ciò che voglio fare!”

Ho chiesto a mia madre un sassofono, lei me lo ha procurato (mamme, vedete I’America?! – n.d.r.) e io ho cominciato a studiare – allora ero nella quinta classe. Quando sono arrivato alla Junior High Scool mio fratello maggiore comprò una chitarra molto economica per il nostro fratellino più piccolo, così ho cominciato a prenderla in mano e mi è piaciuta, ci sono entrato dentro.

Era una chitarra acustica terribile con un manico tipo mazza da baseball. E mio padre, che suonava un po’, mi ha insegnato alcuni accordi. Ma principalmente ho imparato tutto a orecchio, domandando in giro ai migliori musicisti.

Quali sono i chitarristi che più ti ispirano?

Naturalmente ho ascoltato Wes Montgomery, Kenny Burrell, Jim Hall, Joe Pass, ma non li ho mai studiati. Sono stato influenzato dai fiatisti: Coltrane, Shorter, Davis. Il mio primo strumento è stato il sassofono e nel periodo precedente agli L.A. Express, in pubblico suonavo più il sax della chitarra. La prima chitarra che mi ha veramente sconvolto era su un disco della Paul Butterfìeld blues Band, quella di Mike Bloomfield: lui è stato il mio primo e più consistente eroe. Da allora ho apprezzato Eric Clapton nelle sue apparizioni con i Bluesbreakers di Mayall, e anche nei Cream naturalmente; Jimi Hendrix…

Ma il mio interesse era più verso ciò che stavano facendo i musicisti blues americani: Bloomfield, Elvin Bishop… e questi sono i bianchi. Poi, quando avevo quindici anni ho assistito a un concerto di B.B.King: mi ha proprio ucciso, distrutto, la più grande cosa che io avessi mai visto, mi sono ritrovato sdraiato… e mio fratello trovò pure il disco con la stessa band e le stesse canzoni che avevamo sentito: Blues King Live At Cafè Go-go, Don’t Answer The Door, il mio disco preferito.

Arrivato all’adolescenza ho cominciato a voler esplorare il jazz, scoprire cosa fosse. Uscivo e mi mettevo alla ricerca: New York Is Now di Coleman, fino ad oggi il mio disco preferito di Ornette, John Coltrane, specie del periodo con la Impulse; Davis e Hancock, con Ron Carter, Tony Williams e Wayne Shorter.

DAI TALENT ALLE COSE SERIE

Come sei passato al professionismo?

Beh, suonavo nelle school-band e ho cominciato giovanissimo, intorno ai tredici anni, penso. Mi sono esibito nei Talent-show, da ragazzino, come cantante e… tutto! Ero attratto dall’esibizione in pubblico. Stavo giusto aspettando l’occasione buona per… uscir fuori e diventare professionista; ho provato ad abbandonare la scuola ma mia madre non è stata d’accordo (ritiro quanto appena detto sulle madri d’oltreoceano, n.d.r.).

Cosi mi sono diplomato alla High School e io e mio fratello Pat ce ne siamo andati in giro nella Bay Area, intorno a San Francisco con un nostro gruppo di Chicago-blues e abbiamo lavorato sodo per un po’. È stato terribile, sai… non potevo permettermi di comprare una corda nuova per la chitarra. Ma non è durato molto, solo pochi mesi di… vera miseria (risate); poi mio fratello trovò un ingaggio come batterista con Charlie Musslewhite, l’armonicista blues, e più tardi hanno chiamato anche me. È stato il mio primo lavoro professionistico.

Dopo un anno, con Pat e l’altro fratello più giovane all’armonica abbiamo formato un quartetto di blues con un pizzico di jazz, la Charles Ford Band, dal nome di mio padre, ma non è durato molto a lungo. In seguito, ho messo su un altro gruppo che suonava sempre più jazz e dopo due mesi Jimmy Witherspoon, il cantante di blues, venne nel club dove stavamo lavorando e ci chiese di accompagnarlo per quella serata. Dopo il concerto, ci chiese di seguirlo a L.A. come suo gruppo fisso e per un po’ ho fatto su e giù fra Nord-California e L.A., poi in Europa, Germania e anche Parigi e Vienna.

SUL PALCO CON JONI MITCHELL E GEORGE HARRISON

Lo stesso giorno che ho smesso con Spoon, entrando negli uffici dell’impresario ho ricevuto una chiamata da Tom Scott che mi chiedeva se volevo unirmi agli L.A. Express e andare in tour con Joni Mitchell. Gli risposi di no, perché volevo tornare su nella Bay e suonare la mia musica, una cosa cosa cho ho provato a fare per anni (risatine) e continuo a esserne tirato via (risate). Joni Mitchell non rappresentava granché per me allora, Tom Scott non I’avevo mai sentito, ma mi chiese di vederci, sentire il materiale e forse anche suonare.

Arrivò con l’album degli L.A. Express e Court and Spark della Mitchell, che ancora dovevano uscire. Me li fece ascoltare: non mi piacque la musica degli L.A. Express ma mi innamorai di quello di Joni sempre di più mentre lo ascoltavo e focalizzavo meglio il batterista, John Guerin, e la sua abilità a comporre mentre suonava. Cosi andai a un provino e… non sapevo neanche che sarebbe stato un provino, pensavo che avremmo solo suonato e invece c’erano altri tre chitarristi! Ero infastidito, non era ciò che mi aspettavo ma… all’inferno, ho suonato. Così, decisi di unirmi a loro.

Come ti sei trovato in quel tour?

Molto male! Tempi duri: avevo 22-23 anni, ero molto solo. La musica degli L.A. Express non mi piaceva, ma amavo quella di Joni; andar fuori sul palco con lei… stupendo, assolutamente stupendo!

Il tour durò un anno e quando stavamo a Londra George Harrison mi chiese di fare il suo tour. Cosi, dopo un paio di settimane di prove io e Tom abbiamo fatto quest’altro giro di un paio di mesi con George. Tutto molto organizzato, lui aveva problemi di salute, non si curava e… non eravamo mai a un buon livello. Cattive recensioni, non è stato divertente sfortunatamente.

Peccato, perché la band era terrificante: Andy Lou Martin, Jim Keltner alla batteria, Tom Scott ai fiati, Billy Preston alle tastiere, più un’orchestra di 16 elementi con Ravi Shankar: non suona come un grande scenario? E non c’era divertimento! Che peccato!

IL VERO SESSION-MAN NON SI TIRA MAI INDIETRO

Quando ti chiamano in studio per dei turni, ti chiedono degli assolo o ti vedono più come musicista?

Varia. In particolare nei primi tempi, quando ho cominciato a fare lavori in studio è stato scioccante, perché non m’ero mai sognato di farlo, non ne avevo I’intenzione. All’improvviso mi sono ritrovato a suonare con musicisti che erano i più ricercati del momento a L.A., e loro parlavano di me, cosi mi chiamavano e…

Si suppone che tu vada e sia in grado di fare ciò che ti chiedono e spesso non era così: ero un chitarrista blues e iazz. Ho anche rifiutato lavori per i quali non mi sentivo a mio agio, ma accettavo sempre turni per i dischi: c’è sempre molto più spazio. Non leggo molto bene la musica… Una cosa: se sei una persona creativa vogliono che tu arrivi e suoni qualcosa di fantastico. Entri in studio, in una situazione nuova, gente mai vista, canzoni sconosciute, e tutti si aspettano da te qualcosa di brillante. Ti chiamano per essere il chitarrista che loro pensano o sperano tu sia. Cosi dovresti anche arrangiare o comporre…

Spesso si aspettano che tu faccia l’impossibile su pezzi terribili, che nessuno dovrebbe suonare. perché sono solo canzoni tremende! Non gli puoi dire nulla, perché ti pagano, ma è imbarazzante e arduo suonare al meglio su qualcosa che di per sé non ce la fa. È come un attore con un copione scadente: sarà comunque lui a fare la brutta fìgura.

In quali dischi sei “coinvolto”?

Due con Tom Scott ed L.A. Express, due di Joni Mitchell, Miles Of Aisles e The Hissing Of Summer Lawns; Down the Farm dei Little Feat; Yellow Jackets e Mirage A Trois degli Yellow Jackets; il mio solo The Inside Story; inoltre, Helen Reddy, Barry Manilow e… ah! Creatures Of The Night dei Kiss; ero ancora con I’Electra Asylum e il produttore del mio secondo disco (che poi non è più uscito), si trovò a produrre quello dei Kiss e disse loro: “C’è questo ragazzo, dovete sentirlo”, perché loro cercavano un altro chitarrista…

Come mai non ti sei unito a loro? (risatine ironiche)

Ecco, sì… molto adatto… Comunque sono andato, ho suonato, gli è piaciuto, abbiamo lavorato insieme. Molto strano. La mia chitarra è in “Rock & Roll Hell” e “I Still Love You”, ma comunque non mi riconosceresti.

Che fai, suoni “metallo”?

Sì, qualcosa del genere! E blues alla Jimmy Page: heavv-metal-blues. Non c’è tapping alla Eddie (Van Halen). E nell’82 Eddie era già un grande.

DUMBLE

Che ci dici del tuo incredibile amplificatore?

È un Howard Dumble Overdrive Special. Howard vive qui a Hollywood e costruisce ogni ampli artigianalmente. Sono carissimi: io ho pagato 1.320 dollari per una testata, senza riverbero, e ora vale anche di più, intorno ai 1.500.

Che c’è di così speciale?

Sono costruiti molto bene, hanno la migliore saturazione possibile e questa è la caratteristica essenziale. Il suono pulito è bello e quando l’ampli sta bene è molto affidabile. Li costruisce davvero solidi.

È un apparecchio valvolare, cosa spesso difficile da trovare oggi, anche se penso che la gente stia tornando alle valvole, per fortuna, pur essendo state per un po’ démodée. Sono molto poco conosciuti perché Howard non li promuove o pubblicizza: li fa a mano e ci vuole più di un anno per averli, dopo che gli hai dato il “grano”.

Il mio è un 60 Watt, con channel switching; c’è anche un 30/50 Watt e mi ha detto che è pronto un modello da 400 W. Uso anche un Fender Concert, che voglio cambiare con un Twin II.

Foto di repertorio da Reverb.com

GIBSON O FENDER?

Hai cambiato molte chitarre?

Uso principalmente una Fender Esprit, serie Ultra, doppia spalla mancante, tipo 335, è molto cara ed è stata anche messa fuori produzione forse, poco dopo l’uscita.

Il corpo è vuoto e senza le effe, anzi non è proprio vuota, ha le “camere tonali”, ottima chitarra, mi piace, la uso sempre. In generale, comunque, ho suonato per molto tempo una Gibson ES-335.

Ho cominciato a sentire il bisogno di uno strumento che fosse più versatile per la ritmica. La 335 è versatile, molto, è eccellente ma volevo trovare suoni nuovi, così ho comprato una Fender economica (425 dollari), che era ottima… sono pentito di averla data via.

C’era una domanda crescente per i turni. Quando entri in studio se hai una Strato sei messo abbastanza bene: hai bisogno di qualcosa per la distorsione, ma sei ok per le ritmiche, ti puoi collegare direttamente al banco, aggiungere un po’ d’eco e il suono è ottimo.

Sembra che la ritmica sia più importante dell’assolo nel pop. Se sei un buon chitarrista ritmico trovi lavoro molto più rapidamente rispetto a un semplice buon solista. La Strato è un po’ disagevole dal punto di vista della tecnica: è difficile mantenere lo stesso livello.

IL JAZZISTA E IL PUBBLICO

Cosa studi e quanto ti eserciti?

Non ho mai avuto insegnanti, solo un buon orecchio. Ho studiato gli accordi, giri tipo V-I e fraseggi connessi. La mia tecnica iniziale di base era: pennata unidirezionale (in giù) e legati ascendenti (hammer-on) e discendenti (pull-off). Poi ho studiato le sette scale fondamentali (maggiore, minore naturale, armonica e melodica, pentatonica, diminuita, cromatica) e la pennata alternata. Fra esercizi e musica ci passo circa sei ore al giorno.

E il palcoscenico?

Tutti si dovrebbero divertire là sopra, sennò a che scopo il tutto? Non sono mai stato troppo un tipo che suona per se stesso, ho sempre cercato di trasmettere al pubblico… perché c’è un pubblico là di fronte, sai? E il musicista jazz è noto per averlo dimenticato, suona per sé stesso… che loro ci siano o no, lui suona.

Poi c’è un sacco di musica pop che è confezionata solo per il pubblico e il musicista non è interessato se non a fare un mucchio di soldi e diventare famoso. Non c’è arte: solo denaro e fama. Ecco, a me piace bilanciare le due cose: voglio stare bene, far star bene la gente e fare musica genuina.

Per leggere l’intervista completa con gli esempi da suonare, acquista Chitarre n.9 in versione digitale scrivendo a info@chitarre.com.

Aggiungi Commento